この記事は、ネットショップ担当者フォーラムで公開された記事を、許諾を得てWeb担当者Forumで転載したものです。

Clik here to view.

この1、2年でGoogleが変わったと感じませんか? 私は上位に表示される結果の傾向がかなり変わったように感じています。と言っても、正攻法のサイトがきちんと評価されるようになり、楽をして短期的な効果を求めるサイトが大変になっただけで根本は変わりません。

施策を考える上で、お客さまに好まれるかどうかを考えることはもちろん大切ですが、今回はGoogleに好まれるための4つの条件(テーマ性、オリジナル性、ユニーク性、信頼性)について解説します。

①テーマ性

Googleは昔から「何のサイトか」というテーマ性が明確なサイトを好みます。総合通販サイトはさておき、何かに特化した商品を扱っている場合は、とにかくその商品テーマに関してあらゆる情報を網羅することをおすすめします。

私も実体験として、つい最近とてもおいしいオリーブオイルに出会うことができました。発端は、ある方にお返しをしようと思って何が良いか聞いたところ、油専門のネットショップのオリーブオイルを挙げていただき、サイトを見ているうちに自分も買ってしまったという次第です。今まではオリーブオイルなんてスーパーでメーカーや値段などあまり深く考えずに買っていましたが、そのサイトのこだわり記事やレシピなどを読んでいくうちに「これは試したい!」と思って普段の数倍の値段のオイルを買ってしまったのです。結果的にはあまりの味の違いに驚き、これからもリピートするだろうなと思っています。

今回の出会いは検索エンジンではありませんでしたが、Googleも同じです。オリーブオイルで上位に出そうと思うのはやはりオリーブオイルに関する様々な情報が充実しているサイトなのです。

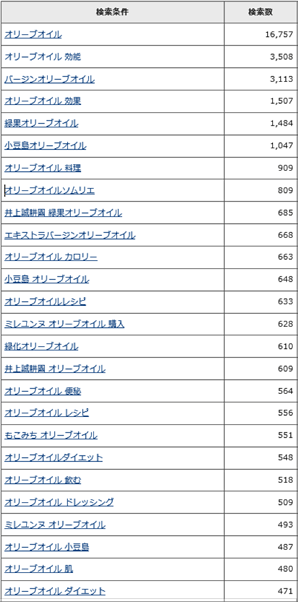

まずはユーザーがオリーブオイルに関してどんなことを調べているのか見てみましょう。

Clik here to view.

エキストラバージンオリーブオイルなどの「種類」、便秘やダイエットなど「効能」に関すること、“飲む”“肌”など「使い方」に関すること、そして「料理レシピ」ですね。またオリーブオイルは「オレイン酸」が多く、悪玉コレステロールを減らし、善玉コレステロールを維持できるそうです。そのような専門的な解説記事もユーザーは嬉しいかもしれません。

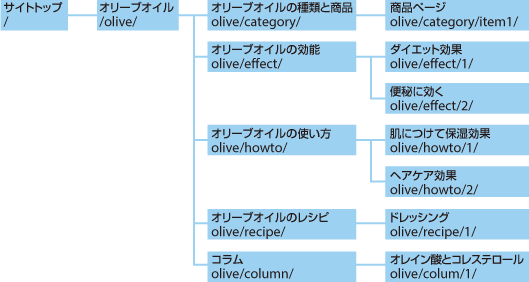

さて、そのようなユーザーの検索ニーズを考慮して、オリーブオイルコーナーの構造例を作ってみます。

Clik here to view.

それぞれがどのようなコンテンツがベストかは、さらに細かい派生語やGoogleの検索結果を見ながら考えましょう。この連載の第1回を参照してください。

URLを新規で作る場合には、上記のように「/olive/」以下に作ると良いでしょう。すでにある場合にはあえて変える必要はありません(URLを維持することも重要!)。

コラムなどは通常サイト全体として作っていくと思いますが、可能ならオリーブオイル関連のコラムはオリーブオイルの下にまとめると良いです。

配置したコンテンツは、

- オリーブオイル> レシピ> オリーブオイルでドレッシング

- オリーブオイル> コラム> オレイン酸とコレステロール

などと「パンくず」で道筋を提示してあげましょう(パンくずについては別の回で解説する予定です)。

「こんなにページを作るのは大変だ!」という声が聞こえてきそうですが、今のGoogleが好むのは「量より質」です。一気に大量のページを作る必要はありません。本当に必要な情報のページを少しずつ増やしていくことが重要となります。

ポイントサイトのテーマを明確にし、関連情報を徹底して充実させましょう。

②オリジナル性

Googleはここ数年でオリジナル性の評価を強めるようになっています。例えば2012年にはデータを他社から購入して自ドメインで展開しているサイトの流入が半減したこともありました。コピーサイトと見なされヒットしづらくなったのです。

確かに1ユーザーとして自分に置き換えても、内容が全く同一のページが検索結果に並ぶのはあまり嬉しくないですね。クリックしてもクリックしても「また同じページか…」となりますので。

これはオリジナル商品を持たず、商材を他社から仕入れて売っているような小売サイトにとっては悩ましいことだと思います。なるべくオリジナル性を担保するために、次のようなことを行うと良いでしょう。

- 各商品ページに商品説明文やお店のスタッフの使用コメントなどを加える(商品データは変えようがないのでそのままでよい)

- 自ショップ独自の口コミを導入する

- 商品を分類する独自のカテゴリを作る

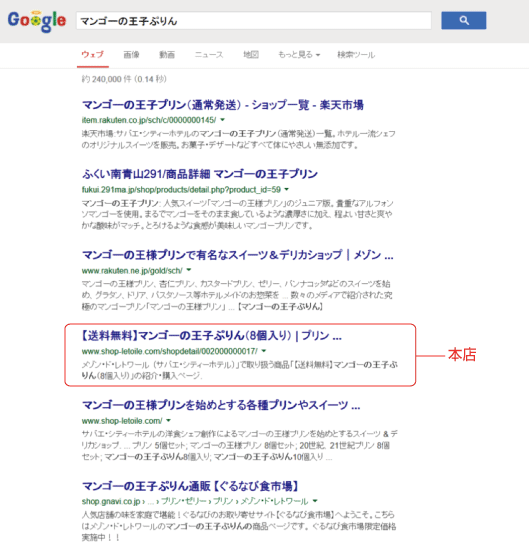

さて、商品のオリジナル性は本店(独自ドメイン)以外の複数のモールに出店しているショップにとっても悩みの種ではないかと思います。なぜなら商品データは本店も楽天もYahoo!ショッピングもAmazonも共通になることが多いからです。さらにモールに出店しているサイトでは「本当は本店が1位に来てほしいのに楽天やAmazonのほうが上位にヒットしてしまう」という声をよく聞きます。

Clik here to view.

この商品も楽天と福井のオンラインモールが上位に来ており、本店は4位になっています(このサイトが本店に集客したいかどうかは未確認ですが)。

本店、モールなど複数のショップを運営していて、本店で一番集客したい場合には次のようなことを検討してみてください。

- 可能であれば各サイトで商品データを少しずつ変える(商品名や説明文、ID、販売スペックなど)

- 本店のみのオリジナル商品を持つ

- サイトごとにカテゴリは独自のものを作る

- 本店の説明文を一番詳細にする

- 新商品ページの公開は本店を一番先に行う

ポイントコメントやカテゴリーを工夫してサイトのオリジナル性を確保しましょう。

③ユニーク性

ユニーク性という概念もSEOにとって重要です。ちょうど時期的に遠足や登山で人気の「リュック」の検索ワードを見てみましょう。

Clik here to view.

「リュック」1語は3万とかなり人気ですが、もちろん競争率も激しいです。「ノースフェイス リュック」などメーカー+リュックも人気ですが、いろいろなサイトが販売している型番商品なのでやはり競争率が激しいですし、最後は価格勝負になるかもしれません。

では「リュック 人気 高校生」はどうでしょうか。これだと完全一致する商品ページはまだヒットしていないようです。例えば学生によく売れるリュックや、周りの高校生に聞いてみて反応の良いアイテムがあればそれらを集めたカテゴリページを作ってはどうでしょうか。メーカーであれば高校生の声を取り入れたリュックを開発することもできるかもしれません。

他にも「大人リュック」「かわいいリュック」などが検索されています。人気度は「リュック」よりも落ちますが、他にないユニークな商品を販売していれば話題になりやすく自然とリンクも集まります。

次から次へとネットショップが増える現在、SEO的には「そこでしか買えない」ユニークな商品や購入体験を提供することが、今後ますます重要になっていくと思います。

ポイント価格競争に巻き込まれないためにもユニークな商品やサービスを作り出しましょう。

④信頼性

SEOはアダルトとカジノから発展したと言われますが(苦笑)、そのようなサイトはギリギリの手法を繰り返し次から次へと新しいサイトを作っては消滅していったようです。そのためGoogleは新しいドメイン、新しいURLをいきなり評価することはしません。やはり存続期間が長くなればなるほど信頼され、また定期的に更新されて他のサイトから支持されているようなサイトを評価します。

あくまでも私見ですが、私が考える信頼性の要素は次のような内容です。

- ドメインに歴史がある

- URLにも歴史と永続性がある

- 定期的に更新している

- エラーが少ない(特に503など)

- 他のサイトから支持される(被リンク、ソーシャル)

- スパム的な行為をしない

書き出してみると当たり前のことばかりですね。でもこの当たり前のことの地道な積み重ねがSEO的には大きな効果を生む素地となります。

SEOはすぐにできるものでも1回で終わるものでもありません。Googleから長く信頼されるサイトになるよう地道に継続していきましょう。

ポイント継続は力なり。時間をかけて信頼性を勝ち取りましょう。

次回は実際に何年もかけてサイトを最適化し、大きな効果を上げているネットショップを紹介します。特にここ数年のアルゴリズム変更で流入が変動するサイトが多い中、ずっと右肩上がりの上昇をキープしている独自ドメインのネットショップです。

オリジナル記事はこちら:Google好みのサイトになるための4つの条件(2014/06/24)

ネットショップ担当者フォーラムでは、ECサイトを運営する企業の経営者や運営担当者、制作者が語り合う場所や、“ここに行けば情報がある”、“ここに行けば問題が解決できる”を目指したメディア運営をしています。

- ネットショップ担当者フォーラムのサイトはこちら

- 内容カテゴリ:EC/ネットショップ

- コーナー:ネットショップ担当者フォーラム ダイジェスト

※このコンテンツはWebサイト「Web担当者Forum - 企業ホームページとネットマーケティングの実践情報サイト - SEO/SEM アクセス解析 CMS ユーザビリティなど」で公開されている記事のフィードに含まれているものです。

オリジナル記事:Google好みのサイトになるための4つの条件 [ネットショップ担当者フォーラム ダイジェスト] | Web担当者Forum

Copyright (C) IMPRESS CORPORATION, an Impress Group company. All rights reserved.

Clik here to view.

Clik here to view.

Clik here to view.

Clik here to view.

Clik here to view.